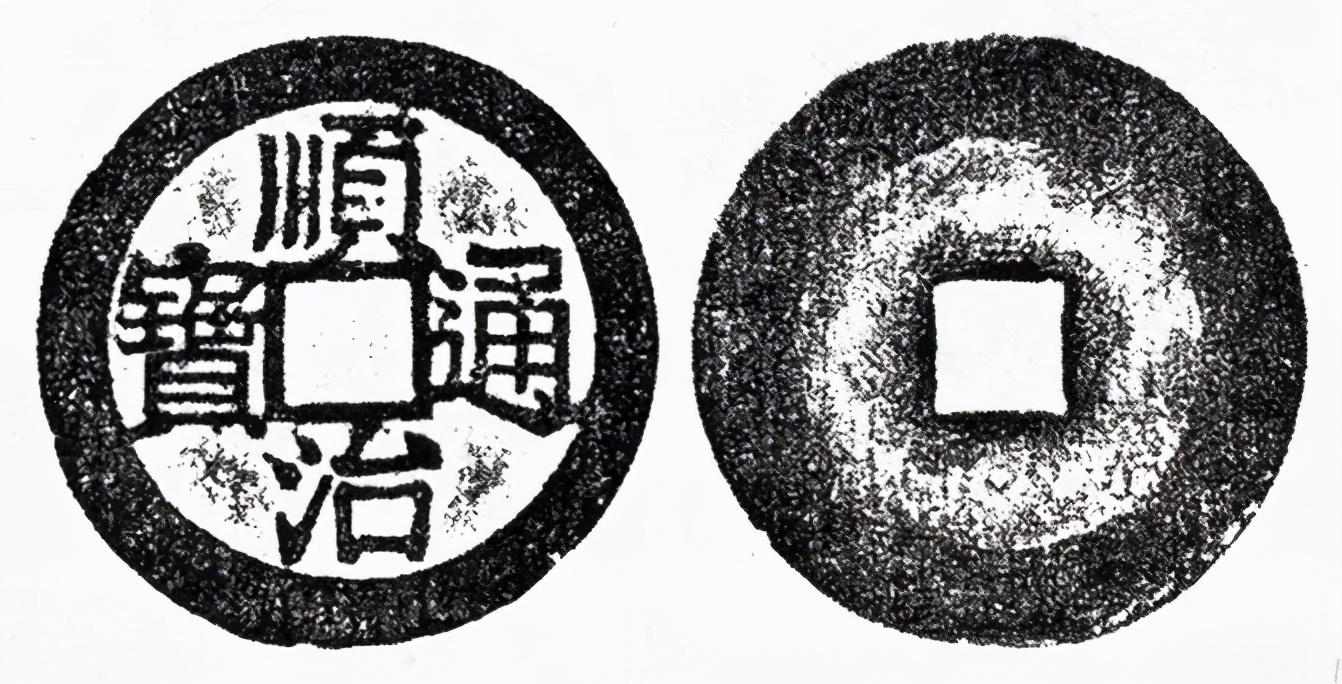

揭秘顺治通宝的历史价值及收藏技巧

顺治通宝背十/一两大钱的有无,以往似乎并不成其为一个问题,近年来却众说纷纭。有代表性的论文主要有:王金龙《关于宝苏钱币试铸工场的探索》(《苏州钱币》1992年总8期)、《顺治通宝背十一两钱真伪之我见》(同上,2006年总22期),邹誌谅、殷国清《宝苏局钱币》十二之(四)《海盐有个试铸地》,王文良《“顺治通宝十·一两”白铜母钱辨识》(《深圳金融》深圳钱币2006年增刊),徐达元《三论顺治通宝背十一两铜钱真伪》(《西部金融》2007年增刊)。其他相关文章[1-4],亦为以上诸君手笔,观点、论据大致不出上述几篇之范围。其基本观点,王金龙君认为淡桥乃宝苏钱币试铸地,所出顺治通宝背十/一两大钱皆为真品;邹、殷二君持论与之相同;徐达元君认为顺治通宝背十/一两大钱均属臆造,淡桥乃造假作坊;王文良君认为顺治通宝背十/一两大钱确有真品(如上博馆藏及自藏品),同时又赞同徐君淡桥为造假作坊之说。争论历时数年,涉及若干有影响的钱币刊物,在钱币集藏者中引起了不小的波澜,有必要对某些混乱的认识予以澄清。细读相关文章后,深感意见的分歧不仅由于各自的阅历和才识,更涉及治学的功底和方法;因此,由研究方法入手分析,或许是貌似迂远实则近捷的途径。

一、 研究的概念和方法

1. 区域性是中国古代货币流通的长期特征。即使是通行五铢、开元钱的时期,亦不过因钱文的一致而掩盖了形制的差异,而直到民国时期,这一特点的遗留仍然十分显著。与此相关的史料举不胜举,在此只引用彭信威先生的总结:“中国货币不但在铸造上有地方性,在流通上也有地方性。……就是在统一政府之下,货币流通的地方性还是严重地存在着:……”[5]

例如,唐宋时地方官员未经准许即行铸币,朝廷认为可行的即予以追认或默许,认为不当的往往不过责令停作,严重的也就贬官而已;又如清末各省竞造银元,户部何尝能集权统筹?在这一问题上,应避免犯以今拟古的错误。

2. 铸行货币对于历代朝廷而言,重视的程度、法令贯彻的有效性,往往张弛不一。这当中有权变利用、有时势所迫、有管理上的不作为,等等。假如因为有人说过钱币乃“国之重宝”便当真以为历史上一贯如此,岂不大谬。

3. 历史不是单纯的逻辑学。历史从来不是简单地循一定逻辑演绎的,有时还会发生匪夷所思的事情,具体到一时一事更是如此。任何一种考证的根本都在于求真,揭示历史上发生过的真实,而不论其是否合于研究者信奉的逻辑。

4. 对历史文献的使用须有把握。以钱币而论,历代的记述都很简略,有时连孤证也没有;又往往有相互矛盾的资料,难以决定取舍。彭信威先生曾说:“资料是收不尽的,问题在于结论”[6],实为学者自道甘苦之语。对文献的驾驭能力,正是学术素养的重要标志。

5. 钱币研究须以实物为本。历代史传失记的钱币种类有多少,也许永远都是不解之谜。对于存世罕少、未见记载的钱币,首要的问题是鉴别真伪,寻章摘句是之后的工作。如果因史料失载而漠视实物、甚至未见实物或者对实物缺乏鉴别能力而轻立议论,即所谓以无证无、以空论空,是无法经受事实和时间的检验的。

二、 顺治通宝背十/一两大钱的相关探讨

1. 顺治通宝背十/一两大钱的真伪。对于有经验的钱币学家,顺治通宝背十/一两大钱真品的存在早已是公认的事实,王文良君《“顺治通宝十·一两”白铜母钱辨识》对前贤所认定之顺治通宝背十/一两大钱有较详叙述,可参看。近年争论的发生,起因实系于淡桥地区发现的若干枚如何认证。王金龙、邹誌谅、殷国清诸君泉识丰富,对实物有直接的了解,所言自当有据。此外,历年来接触过各地所出真品的泉家对之亦表示了肯定的观点。施志民君云:“此钱真品无论出在哪里的,字口都浅,铜色很黄,厚薄都有。淡桥出的东西是真的。”徐小岳君云:“所见浙江先后发现的不足十枚,有厚、薄版之分,厚版中也见有铸工较精的。表面都呈‘砂版’状,与泥范所铸咸丰大钱类似。”本人所见闻亦是如此。淡桥所出实物之所以为真品,不在于出自淡桥,也不系于淡桥是否曾设工场,而在于其风格气息与传世真品一致,可以有效地对比互证。近年江苏也曾发现一枚真品,文字稍异于某馆藏品,“顺治”二字略扁,离轮明显,“两”字首横两端上翘,整体气韵则完全类同。由于基本未流通,面背的打磨修整痕迹还清晰可见,乃是典型的官炉制作。

2. “白铜顺治通宝背十/一两母钱”乃赝作。顺治通宝背十/一两大钱若为天启改范,则不应存在完整形态的铜母钱。若为仿铸,则母钱为黄铜质地的可能较大,这是从背景而言。从制作上观察,应属仿铸而不是简单的改范,母钱存世当亦不无可能。明清两代的白铜色泽有别于唐宋,宝苏局也确铸有白铜钱,但此枚“母钱”([2]文中又曾称为样钱)只是铜色较浅,并非白铜,这种不伦不类的铜质,实好事者故弄玄虚所为。就该枚“母钱”实物图片所见,整体制作偏于肥弱,面背过深,笔画细节处似是而非,风格与真品有相当差距。上世纪九十年代初起,陆续有类似铜质和制作的清代大钱伪品出现在各地市场,直至近年,北京报国寺、上海城隍庙等市场里不时仍可见其踪影,此枚“母钱”当为其中之一。将明显的伪品误认作样、母钱,甚至还将该钱再次载于《深圳金融》深圳钱币2007年增刊封面,是很令人遗憾的事情,说明鉴定者对实物还缺乏足够的认识,应该予以澄清和更正。

3. 顺治通宝背十/一两大钱的性质。孙仲汇先生谈及此钱时曾言:“当时江南民间,天启大钱的购买力还是比较好的,顺治大钱应该与此有关。”此钱当为官炉流通钱无疑,其形制因循旧例而钱文易以新朝年号以示拥戴,应属顺治初年过渡时期的特殊产物,当顺治小平钱通行江南之后便退出流通了。由于铸量少,行用时间不长,流通地域也十分有限,所以存世稀少,后人对之殊乏了解。

4. 关于“顺”字缺末笔等问题。徐达元君认为“缺笔断笔”是“最大忌讳”,这是不成立的,在此说明一二。“断笔”并不存在,“封口”与否在书写上均属正常,顺治通宝小平光背也有这样的情况。

缺笔本是避讳之一法,所以不可能反而犯忌;年号是不必缺笔的,但反之也不构成严重的问题。此钱的缺笔,或因主事官吏不学无术而又谄谀过甚,将“敬阙末笔”的致敬方式由名讳移植到了年号上来却又只施之于一字,虽属不经,亦不足深怪。顺治年间“福临”二字都不须缺笔,至康熙时始有避讳之说。陈垣先生云:“译音无定字,无所庸其讳也。入关久,始效宋明人避讳。清之避讳,自康熙帝之汉名玄烨始,康熙以前不避也。”[7]

所以,当时如此觍颜邀宠的,大抵是投效日浅急于表现的汉官吧。这样的钱文,也正反映出当时“江南未平”的事实。至于书法,明清钱文率多出自工匠之流,故孙仲汇先生尝称之为“匠体”,在讨论时既不可动辄归之于皇帝大臣,也不必对某些拙劣之作太过诧异的。即以顺治钱而论,各钱局面文中丑陋不堪的所在多有;而所谓“顺治”二字与“通宝”不协的问题,也不过缘于“通宝”有天启钱的现成榜样而“顺治”无从模仿而已,并无难以理解之处。

5. 关于淡桥铸钱地的认识。这个问题在本文原不是必须讨论的内容,但由于相关文章中颇多争辩,略作探讨当不无裨益。对照诸家之言,应以王金龙君之论最接近事实。从对当地的走访考察、相关史料的记载综合分析,淡桥或曾有过官方的铸钱机构;所发现钱币的种类,表明清代当为宝苏局所属。由于当地所出钱币基本为未经流通的传世品,很可能是钱局裁撤时为官吏工匠所瓜分的库存物。顺治通宝背十/一两大钱是否为淡桥所铸还不能确定,只能说就其制作当可判断铸造地应为明末已经存在的官局。若为淡桥铸,则淡桥铸钱的历史当可上溯至明季;然而也有可能是这一带退出流通的顺治通宝背十/一两大钱存放在库中而又和其他钱币一起流散。此外,淡桥铸钱机构不应“直接受户部控制”,一则顺治通宝背十/一两大钱并非试铸样而是流通钱,二则清代地方钱局铸造一些宫钱进呈的现象是屡有发生的,淡桥发现的一些特殊品种,其中部分可能是开炉钱,即使有若干宫钱,也不足以因而联系到户部。

6. 关于样钱的数量和管理。样钱的铸量,几乎不可能给出哪怕是近似的答案,但可以肯定地说,数量是并不少的。黄鹏霄先生《故宫清钱谱》所载图版“进呈钱之式样”可以清楚地看出一盒为80枚,由此即可见一斑。至于管理,实在不能说有得力的制度化措施,特别是在其完成了行政上的使命之后。如果认为有几条严刑峻法的律令就能建立起有效的遏制就太天真了,历代以死刑威慑私铸,私铸何尝稍息?举一个可以类比的例子,武英殿的雕版,比之钱局的母钱样钱要贵重多了吧,居然或被实录馆供事们“冬日炭不足,则劈殿板围炉焉”,或“又有窃版出,刨去两面之字,而售于厂肆刻字店”[8],这是何等的景象。实际上,样钱、母钱甚至雕母的流散,往往是很平常的事。马定祥先生上世纪三四十年代得自于北京王希贤先生处的清钱,其品种之精、数量之大,使今日以数量疑真伪的学者见闻其一隅,岂不咋舌而嘻。对于淡桥及周边地区多年间发现的各种钱币,假如既不明了当地的历史情况,又对实物疏于鉴别,那么肯定或者否定便如辩论比赛的正反方一样,成为先设定命题再搜寻证据的脑力游戏了。

三、 结语

顺治通宝背十/一两大钱并非试铸样币,而是实际使用的官铸流通币,曾经短期流用于江浙部分地区。淡桥所出的顺治通宝背十/一两大钱均为真品,但是否即为当地“试铸工场”所铸,还不能完全确定。“白铜顺治通宝背十/一两母钱”实为现代工艺之赝品。

以上观点,诚然不足以有所定论,只希望对于这个议题的研究有些许积极的推动。潘懿 中国钱币博物馆

鲁公网安备37020202370218号

鲁公网安备37020202370218号