魏晋风骨:竹林中的诗画人生

中国历史,多有乱世。魏晋之后,凡乱世必盛谈魏晋竹林风骨。

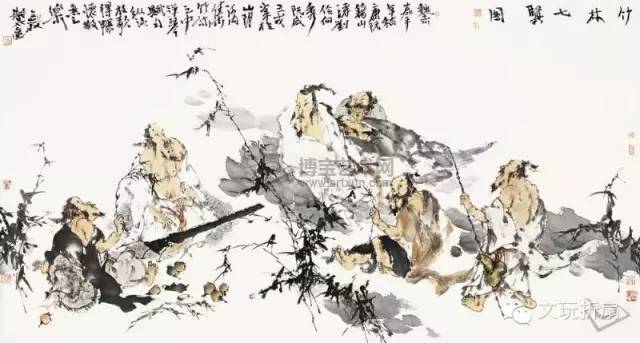

竹,一种何等神奇的精灵!驻足于丛竹之间,那直如刺、斜如倾的神韵,那错落有致、雅洁不染的气质,特别是逸竹横空一撇的情态,总教人浮想联翩,但倘要表达,又堕入一种“见意已忘言”的快意之中。历史的各风,依旧吹拂着今天的竹林。而在东晋时期的某一天,“陈留阮籍,谯国嵇康,河内山涛,沛国刘伶,陈留阮咸,河内向秀,琅琊王戎”七人,聚到茂林修竹之下,“肆意酣畅”。“竹林七贤”的名字,虽然像一阵怪异的风,早就吹过去了,却让整个大地保留着对它的惊恐和记忆。他们的故事代表中国却在中国显得奇罕和落寞。

从此,竹,在中国思想史上,承载了一种全新的精神意蕴。

我们只知道,阮籍喜欢一个人驾着木车游荡,木车上载着酒,没有方向地向前行驶。泥路高低不平,木车颠簸着,酒坛摇晃着,他的双手则哆哆嗦嗦地握着缰绳。突然马停了,他定睛一看路走到了尽头。真的没路了?他哑着嗓子自问,眼泪已夺眶而出。终于,声声抽泣变成了号啕大哭,哭够了,持缰驱车向后转,另外找路。另外那条路走着走着也到尽头了,他又大哭。走一路哭一路,荒草野地间谁也没有听见,他只哭给自己听。

人们都会说他怪异,但在他眼里,明明生就了一个大活人,却像虱子一样活着,才叫真正的怪异,做了虱子还洋洋自得地冷眼瞧人,那是怪异中的怪异。

首先让人感到怪异的,大概是他对官场的态度。对于历代中国人来说,垂涏官场、躲避官场、整治官场、对抗官场,这些都能理解,而阮籍给予官场的却是一种游戏般的洒脱,这就使大家感到十分陌生了。

阮籍曾躲过官职任命,正巧遇到政权更迭期,他一躲不仅保全了生命,而且被人看作是一种政治远见,其实是误会了他。

嵇康长得非常帅气,这一点与阮籍堪称伯仲。

嵇康是曹操的嫡孙女婿,与那个已经逝去的英雄时代的关系,比阮籍还要直接。

嵇康堪称中国文化史上第一等的可爱人物,嵇康比阮籍更开明、更透彻,因此他的生命乐章也就更清晰、更响亮了。

他的人生主张让当时的人听了心惊肉跳:“非汤武而薄周孔”、越名都而任自然”。他完全不理会种种传世久远、名目堂皇的教条礼法,彻底地厌恶官场仕途,因为他心中有一个使他心醉神迷的人生境界。这个人生境界的基本内容是:摆脱约束、回归自然、享受悠闲。

一个稀世的大学者、大艺术家、竟然在一座大声调的附近打铁!没有人要他打,只是自愿,没有实利目的,只是觉得有意思。与那些远离人寰、瘦骨伶仃的隐士们相比,与那些皓首穷经、弱不禁风的书生们相比,嵇康实在健康得让人羡慕。

山涛也是一个很大气的名士,当时就人人称赞他的品格“如璞玉浑金”。他与阮籍、嵇康不同的是,有名士观念却不强烈,对朝廷、对礼教、对前后左右的各色人等,他都能保持一种温和友好的关系。他并不庸俗,又忠于友谊,有长者风,是一个很靠得信的朋友。

嵇康的绝交书公布天下之后,山涛毫无反应,一直保持缄默,这是一份心知肚明的默契。后人有理由认为,嵇康以痛哭来对故友言明归隐,为保全山涛,决意以“绝交”表明心迹,他们是在真正的互相理解,他们才是真正的朋友互救。他们的交流不是用语言,而是用心,他们的心灵在我们看不到的地方深深契合。为了这份友谊,山涛几乎承担了千百年的鄙夷与尴尬而没有半句辩解,他千百年的无声使嵇康不再孤独。

帮着嵇康一起打铁的向秀,在嵇康被杀后心存畏惧,接受司马氏的召唤而做官。在赴京城洛阳途中,绕道前往嵇康旧居凭吊。当时正值黄昏,寒冷彻骨,从邻居房舍中付出呜咽的笛声,向秀追思过去几个朋友在这里欢聚饮宴的情景,不胜感慨,写了《思旧赋》。写得很短,刚刚开头就煞了尾。向秀后来做官做到散骑侍郎、黄门侍郎和散骑常侍,但据说他在官位上并不做实际事情,只是避祸而已。

酒醒只在花前坐,酒醉还来花下眠。半醉半醒日复日,花落花开年复年。

刘伶身高仅六尺,即一米四,其貌极其丑陋。行为举止诡异放纵,放荡荒唐和玩世不恭。刘伶把天当作账幕,以云为被子,把大地当作席子,以太阳为门,以月亮为窗。其性情豪放,胸襟开阔,放情肆意,不拘小节,喜好独自游玩。他常乘鹿车,手提一壶酒,命仆人握锄头跟随其后,并说,若他醉死了,便就地把他给埋葬了。而不住寂寞的刘伶,饮酒过量,酣醉死于峄北群山间。

阮咸死时以琵琶殉葬,作为惟一的知己,这种艺术之情使他恒常 令人怀念。这个狂浪不羁的阮咸已经远去了千百年,但是因为他的琵琶,而在历史中取得了一席永不磨灭的位置。经过时空一再的洗炼,我们虽无幸重聆阮咸的丝竹之音,但我们可以感受到一颗伟大的艺术心灵不朽。艺术心灵的伟大,纵使在地下数百年,纵使他手中的乐器弦败质朽,却仍然能在时空中放光,精灿夺目。

或许竹林名士留给人们的印象,是一群放诞不羁的疯子,在历史的舞台上不屑与别人为伍,赤身裸形、狂饮烂醉地表演。但当我们的眼光,进入他们的精神世界,却可以发现,他们在一种分裂之中——心理模式与行为模式的紧张和分裂。行为模式即可以是心理模式的表现,同时也可以是心理模式的反动。正因如此,儒与道的两种完全不同,甚至在某些方面相互对立的精神感受,才会常常交替着,又协调着,不经意间融入中国文人的骨髓。汉武帝罢黜百家、独尊儒术以来,魏晋乃是儒道精神的第一次全面融合时期。阳与阴,猛烈与温顺,坚持与随和,激烈地冲突、整合、交融,貌似变态的异端行动,却从精神上开拓了中国人的精神视野——从此,竹,作为一种大自然特为人设的艺术品,具有了深刻的美学意义。

“忧“,儒家思想的一个基本特征。竹林七贤的放荡不羁的外表下,隐伏着的是强烈的忧国居民的儒家入世情怀。面对统治如墨般的黑暗,人民痛苦的挣扎,他们的良知时时痛鞭着他们的心灵。人生的苦难,真真切切地展现在自己的眼前,压在自己的肩上,熨在自己的胸口,他们多么希望能有一点透出光明的希望,让们们担负起国计民生!嵇康二十年“未曾见喜怒之色”。向秀的“思旧赋”,刚刚开了个头就匆匆煞了尾。他们内心的愤怒、痛苦、压仰、悲悯,哪里也轻易显形于色!然而,对人的尊严如洁癖一般的坚守,使他们鄙视敌对权力者及其附庸,由此也决定了他们痛苦而绝望的命运。

极度的无奈,极度的痛苦,深重的绝望;担负苍生的抱负,对黑暗的愤怒与对权势的反叛,没有以一种公然敌对的开工宣泄出来——因为活着已经是一种铁定的现实——而代之以一种傲然否定一切、嘲笑一切、玩弄一切的心理,并由此表现出来各种各样被常 人视为变态的异端行为。虚无、随便、放纵竟成为这批最热烈、最具正义感的竹林狂人的主要特征。酒几乎成为他们的精神寄托。刘伶,在做过《酒德颂》的狂夫,这“放浪形骸”的始祖,乘坐马车,酣饮不休,且备锄头于车上,对仆从说:“死则葬我。”所以有了他的醉死。

在人类历史上往往有这样的事情发生:当社会陷入整体性癫狂状态,经受了历史精神的洗礼的清醒者、理智者、批判者便不得不被视为患虚妄症、自大狂的疯子,立即被“正常”的人们从同类中排队出去,遭受各种各样非人的摧残、打击、迫害。一个从满本子“仁义道德”的书缝中只看出“吃人”两个字的人,必定逃不了被满口仁义道德的民众吃掉的命运。而只有当历史的良知,不经意地从湮没了血火的烟尘中回头一望,才蓦然发现,十字架上的朽骨、耻辱柱上的精魂、朝圣路上的魔鬼,早已化作一颗颗璀璨的明星,以它们耀目的光亮,抚慰着这片无望的大地,那些曾经的疯子、狂人、异端、公敌,早已成为人类前进的先驱、旗手,成为因坚守良知而绝望着的人们坚守良知、反抗绝望的精神力量——这些人注定将来也要加入群星的行列。

对同类、生命的博大而绚丽的爱,使他们把他们的热血与绝望、悲悯和痛苦,直至他们的生命,献祭给他们如星空般灿烂的理想,献祭于历史的祭坛,献祭给令他们绝望的同类——他们以一连串的失败、死亡的事实,昭示他们确实在这无望的世界中存在过、坚持着,昭示着像寒夜的岩石一样冷硬的人间,还残留着一点点良知;他们更以他们的失败,向历史证明他们的时代荒诞不经、不可救药。

那狂醉在竹林之中的一群,他们的爱与绝望都是那样的丰富、强烈。他们的爱与良知是那样的充盈,以至于溢出他们心灵的容器,然而在没有尊严、正义与良知的黑暗而麻木的社会,他们的爱与良知却不时时自我压抑。只有大爱大恨的情感基调,才能导致大痛苦、大绝望、大欢乐的心理。他们以各种变态的行动,坚持着他们痛苦而绝望的清醒,体现着他们对尊严、正义与良知的坚守。他们以各种变态的行为,宣泄出他们的绝望与愤怒,剖露出他们高贵而苍凉的灵魂。

一切都充满了虚伪无耻,天地间充塞着卑劣、下贱、龌龊的空气!他们一切痛苦的根源,就是还与周围他们所鄙视的一群一起被称为人,并且还活在这本不愿来的是非人间,他们无法忍受与周围的肮脏的一群在同样的天空下存在着,无法忍受每天呼吸着那样下游下贱的空气,无法忍受自己沾染着同样下流下贱的灵魂。他们必须运用他们的每一条充满耻辱感与痛苦的神经,从每一步行动、每一次举止之中明明白白地昭示世人:无论如何,我与你们一切人根本上是完全不同的,而且我绝不屑与你们一切为伍!

人们在“名教”的压迫下总规模作样地表现着忠孝仁义,他们则干脆地“越名教而任自然”,发出“名教岂为我辈设”的狂妄雄音。他们以竹林、以酒、以琴、以啸、以裸形,把自己从世界孤立出来,封锁起来,洁癖一般地守卫着他们清净透明的灵魂,他们的任何变态行为,都是他们对黑暗的愤怒与对良知的守卫的耻辱者宣言。

竹林的风声依旧沙沙地响,嵇康指下的《广陵散》为历史留下一个完美的梦。魏晋的墨一般的暗夜,星光闪烁。

【折扇欣赏】--精工玉竹折扇

孔乙己出品,图片均为手机拍摄,不做任何处理,更多详情请加微信:448199886,想看哪里拍哪里!

文化传承不是一个人的苦行,道路虽然幽远曲折,但我们一直在前行......

传承物质文化遗产

让折扇成为我们的“文化”

而不是博物馆里面的“文物”

如果您对公众号“文玩折扇”有好的建议和意见,请加微信号448199886,感谢您的支持!

鲁公网安备37020202370218号

鲁公网安备37020202370218号