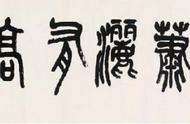

苏作雕刻工艺风格:匠艺研究与文化内涵解析

原作者:郑丽虹

注意!!!未经授权不得转载!!!

“苏作”雕刻工艺系中国工艺美术中的典范。它以诗书画印相结合的结构形式、古雅空灵的审美趣味、巧夺天工的价值取向和秀美小巧的形态特征独立于中国传统雕刻艺术之林,牵动着工艺美术的审美风尚。

自唐宋伊始,伴随着江南经济文化重心的兴起,苏州得自然、经济、人文生态之利,经济繁盛,人文荟萃。尤其是到明代中叶,经过约百年的沉寂,苏州出现城市繁荣的新局面。本已具有相当基础的手工业迅速发展,与农业一起成为苏州国民经济的两大支柱。手工业生产和消费成为城市的一道亮丽景观,“凡上供锦绮、文具、花果、珍羞奇异之物,岁有所增,若刻丝累漆之属,自浙宋以来,其艺久废,今皆精妙,人性益巧而物产益多。”及至嘉靖、万历年间,苏州手工业,如金银器、铜器、玉雕、木雕、竹雕、牙角器、漆器、灯彩、装裱、刺绣、缂丝、织锦、制笺、制扇、乐器、玩具、家具等,全面蓬勃发展,并在内部有了比过去更加细密的专业分工,不但由此形成了以手工业者为主体的新市民阶层,并且手工艺制作风尚高雅,巧夺天工,成为全国的楷模。

(清)枣木雕寿星摆件,吴文化博物馆藏

入清以后,其势炽盛,据孙嘉淦《南游记》记载,苏州在康熙年间已是“阊门内外,居货山积,行人水流,列肆招牌,灿若云锦,语其繁华,都门不逮。然俗浮靡,人夸诈,百工士庶,殚智竭力以为奇技淫巧,所谓作无益以害有益者与。”[1] 所谓的“奇技淫巧”,指的就是包括工艺品在内的各种手工制作。以苏州的观念、意蕴、工艺、标准的物化概念在明末清初开始流行,如“苏作”“苏工”“苏式”“苏意”“苏样”“苏派”等等。其中,“苏作”成为对苏州工艺美术制作及技艺的指称,“作”在这里既可以指制作、造作,也可以指“作坊”,还可以指苏州匠人的优秀手工技艺或苏州生产的某种知名产品。本文即以玉雕、核雕、竹雕、木雕、牙雕等各类雕刻工艺为例,阐析“苏作”这一范式形成的原因、主要风格,以及承载的独特文化内涵等问题。

一、明代中晚期是“苏作”雕刻工艺成熟并引领风尚的重要时期

虽然,苏州的雕刻工艺自宋元开始已形成一定的基础,展现出一些面貌特点,然而应用范围仅限于石雕、版刻和一些工艺摆件,且工艺相对简单,主要以平面浅浮雕和圆雕为主。以苏州双塔罗汉院的石柱雕刻为代表,可窥其貌。

苏州罗汉院石柱雕刻,图源网络

明代中叶以后,一直到清盛期,作为全国商业经济中心和文化中心的苏州,其艺术发展已经由过去主要依赖地理条件和艺人的个人发挥,转变为更多的受商业影响、由市场左右的新局面。而宋元时期逐渐形成的分散中心,也在进一步的集聚,且生产规模更大、范围更广、能力更强。苏州工艺美术的整体水平明显提高。在阊门内外,逐渐形成了工艺品的专业产销市场,城外主要集中在山塘街、南濠街,城内则以今西中市、东中市为轴心,南北巷陌,分布几遍,匠作麇集,工巧百出。同时,这里也是最发达的商业中心和文化中心。崇祯《吴县志》中列举了当地出产的各类珍玩,包括“珠宝花、翠花、玉器、水晶器、玛瑙器、雄黄雕器、香雕器、玳瑁器、象牙器、烧料器、金扇”等,绝大多数都属于雕刻工艺品,可见苏州雕刻工艺的发达。此后清人纳兰常安在其笔记中又提到:“苏州专诸巷,琢玉雕金,镂木刻竹,与夫髹漆、装潢、像生、针绣,咸类聚而列肆焉。其曰鬼工者,以显微镜烛之,方施刀错;其曰水盘者,以砂水涤漶,泯其痕纹。凡金银琉璃绮铭绣之属,无不极其精巧,概之曰苏作。广东匠役亦以巧驰名,是以有‘广东匠,苏州样’之谚。然苏人善开生面,以逞新奇。粤人为其所驱使,设令舍旧式,而创一格,不能也。故苏之巧甲于天下。”[2] 显然,这里的“苏作”就是针对制作工艺而言的。纳兰常安生于康熙二十年,主要宦游经历在雍正、乾隆年间,目前所见《受宜室宦游随笔》最早的刻本是乾隆十一年,所以文中反映的应该是清盛期“苏作”工艺的面貌,可见这时期的玉、金、木、竹、漆等“苏作”雕刻工艺已成为一种典范,深入人心。而其驰名天下的突出特点就是精巧,背后蕴含的则是不拘一格的创新能力。这既依赖高超的手工技艺,更与时代环境和工艺观念有关。

(明)苏州东山明善堂砖雕门楼

明代中期,随着苏州商品经济的繁盛,消费生活的活跃,传统礼制对衣食住行等物质文化的森严规范已得到一定程度的突破,人们的价值观和人生理想都发生了异化,更多面向各人价值和欲望的舒张,自我意识开始增强。祝允明、唐寅、桑悦、徐威、张灵等一批苏州文人张扬个性,或“狂简”,或“放荡不羁”,一股反叛传统文化模式、冲撞僵化文化结构的启蒙思潮涌动在苏州文化的各个领域,并普遍追求世俗物质生活的享受。由此产生了对物质生活的新要求、新标尺。这在苏州民居建筑的形制变化中可以得到充分体现。据苏舜钦的《沧浪亭记》所记“土居皆褊狭,不能出气。”说明宋朝时苏州的民宅还相对狭小,到明代早期,苏州的民宅厅堂也不过三间五架,没有斗拱和彩色装饰。然而自明代中期,这种状况完全改变了。此时的苏州已是东南最大的商业都会。繁重的赋税压力驱使大量的农民通过手工艺来填补收入,对土地依赖减少;同时大量地主也从农村迁往城市,城市人口剧增。他们当中的许多人成为商人,而富裕的城市居民也开始买地购屋,城市用地日益紧张。据相城人王锜《寓圃杂记》卷五所载:“正统、天顺间,余尝入城,咸谓稍复其旧,然犹未盛也。迨成化间,余恒三四年一入,则见其迥若异境,以至于今,愈益繁盛。闾檐辐辏,万瓦甃鳞,城隅濠股,亭馆布列,略无隙地。”顾起元在《客座赘语》卷五《建业风俗记》中还具体描绘了江南民居由正德至嘉靖期间发生的巨变:“又云正德以前,房屋矮小,厅堂多在后面,或有好事者,画以罗木,皆朴素浑坚不淫。嘉靖末年,士大夫家不必言,至于百姓有三间客厅费千金者,金碧辉煌,高耸过倍,往往重檐兽脊如官衙然,园囿僭似公侯。”又有人就说:“江南富翁,一命未沾,辄大为营建,五间七间,九架十架,犹为常耳,曾不以越分为愧。”[3] 可见,不仅厅堂变得高大,装饰奢华,而且僭越也成了常事。

自明代中期开始,苏州还兴起了园林营造的热潮。据清初《苏州府志》,明朝苏州园林见于记载的有二百多处。明代苏州人黄省曾在其《吴风录》中道:吴中富豪竞以湖石筑峙奇峰阴洞,至诸贵占据名岛以凿凿而嵌空妙绝,珍花异木,错映阑圃,虽闾阎下户,亦饰小小盆岛为玩,以此务为饕贪,积金以克众欲。[4] 在此消费驱动下,清初时苏州的地价已变得十分高昂,“物价已较明代为昂,此不第苏州为然,而苏州尤甚。”[5] 住宅和园林面积的缩小和集中就不可避免,而这反而促成了一种反作用力,会激发出更多的创造性。如何在有限的空间内营造出深广的艺术空间,容纳丰富的艺术变化,就形成了苏州园林小中见大,变化丰富的特点。同时,在横向空间尺度的压力下,苏州的厅堂形制必然向高耸发展,而砖砌技术的发展,又为厅堂的升高创造了条件。明代以前,中国的木构建筑主要依靠梁柱承重,南方建筑外围多有可安装拆卸的门窗,即使有泥墙,也不承担承重功能。厅堂内部不分间,多用屏风或帷帐作灵活隔断。明代苏州的造砖业特别发达,官营烧造的细料方砖直接供应皇宫正殿。因此,苏州最有可能成为民居中较早采用砖墙的地区之一。砖墙的使用,在一定程度上减轻了柱子的承重压力,柱身变得细长,扶墙柱即可加密,相应的柱形、柱础开始以圆形为主,整个厅堂结构变得灵巧秀美,厅堂也因此变得高大,敞亮。而室内活动空间的增大,需要更多的家具陈设及其装饰加以填充。园林、厅堂生活成为重要的装饰主题,这在明代苏州的版画中有明显体现。

明代版画《玉环记·玉箫寄真》中的厅堂

明代中期以后的苏州号称奢靡为天下最,“天下财货莫胜于苏州”[6] 。在奢靡生活观念的影响下,消费与享受之风盛行。然而,由于国家在营造制度上的严格规定,使得聚集在苏州的大量商贾豪绅不得不选择在装饰上下功夫,以满足日益膨胀的虚浮之心。这极大地促进了建筑装饰的发展和赏玩类工艺品的发展。这时候的苏州一反“非世家不架高屋,衣饰器皿不敢奢侈”的简质风尚,城市中的士商阶层开始绣户雕栋,花石园林。这样一来,与建筑装修有关的小木作有了用武之地,匠人们在门板、匾额、挂落、窗格、隔扇、挂屏、家具、地罩、栏杆等生产中充分伸展才艺,与砖石木雕相关的小木作制作水平得以大幅度提高。同时,这又为观赏类小件器具的发展提供了技术支持,工艺向精细化道路发展。

而前文所述的室内环境的变化,台案家具得以广泛使用,由此带动了一些陈设品,如盘、匣、筒、座子、台屏、花架、花插、香薰等器具的发展。而文人士大夫阶层导引的对精致生活的需求,则直接导致了社会普遍的“清玩”之风,古琴、钟鼎彝器、书画、怪石、古器、盆景、文房四宝等成为清雅玩品。《天水冰山录》所收录的苏州文具(共三幅,每幅内文具一百五十三件),大概就是指这类赏玩工艺品。这就使他们从原来大件的形制中独立出来,以体型规格的小巧,成为主供观赏的小器具。其中就包括了通过雕、刻、镂、镶、嵌、拼等手段制作出来的竹木牙雕制品,它们不仅成为时尚工艺品,书房几案的必备陈设,还由此形成了专门的工艺门类,题材丰富,风格清新。

隆庆之后,开放海禁,允许私人从事海外贸易,直接促进了各种海外珍稀材料进入中国,这为象牙、犀角、硬木等雕刻的从业者提供了材料上的发展机会。紫檀木与黄花梨,最初是被当作香料和药材进口到中国的,而后被匠人们创造性地运用于家具和其他文房陈设用具的生产中。据范濂《云间据目钞》载:“细木家伙,如书桌、禅椅之类,余少年曾不一见。民间止用银杏金漆方桌。自莫廷韩与顾、宋两家公子,用细木数件,亦从吴门购之。隆万以来,虽奴隶快甲之家,皆用细器……纨绔豪奢,又以椐木不足贵,凡床厨几桌,皆用花梨、瘿木、乌木、相思木与黄杨木,极其贵巧,动费万钱,亦俗之一糜也。”由于硬木家具材料十分贵重,匠人们更加惜材,将一些下脚料变废为宝,由此开辟了“苏作”红木小件工艺的传统。这些小件虽然看似小巧,但是因为所含的技术含量并不亚于大件家具,甚至还有过之,再加上紫檀等高档材料本身的质地细腻,纹理华美且色彩静穆,更易受到文人雅士的喜爱,成为他们台案上精致的陈设用品和把玩件,如笔筒、扇骨、棋盘、如意、雕像等。由于大件的紫檀木大多为皇室贵族所占有,所以拥有精致的紫檀小件,就成为满足民间普通士人对高档消费品的渴求。特别是名家的制品或者雕有名家手迹的作品,更是被当作古董被收藏,成为所谓的“时玩”,从而进一步刺激了这类手工艺的发展。袁宏道谈及苏州时就曾提到“士大夫宝玩欣赏,与诗画并重。”[7]

此外,“苏作”等概念的出现,说明工艺思想发生了深刻变化。“技艺神圣,人自重之”。[8] 鄙视百工和奇巧淫技的观念逐渐淡薄,文人士大夫都开始讲俗事,重治生,甚至认为工匠之名比士大夫更能流传后世。受此观念的推动,“苏作”雕刻工艺有了较大程度的发展,集中表现为涌现出了许多身怀绝技,声名远扬,堪与“缙绅列坐抗礼”的能工巧匠。如黄省曾《吴风录》里的:“自吴民刘永晖氏精造文具,自此吴人争奇斗巧以治文具。”张岱赞誉明代苏州工艺的鼎盛,称“吴中绝技”,《陶庵梦忆》卷一也说:“吴中绝技,陆子冈之治玉,鲍天成之治犀,周柱之治嵌镶,赵良璧之治梳,朱碧山之治金银,马勋、荷叶李之治扇,张寄修之治琴,范昆白之治三弦,俱可上下百年,保无敌手。其良工苦心,亦技艺之能事。至其厚薄深浅,浓淡疏密,适与后世赏鉴家之心力、目力针芥相投,是岂工匠之所能办乎?盖技也而进乎道矣。”

城市生活的繁荣,奢靡风之风的弥漫,极大地改变着人们的思想和生活情趣。“苏作”不但是生活时尚,也是生活方式的反映。正如张瀚《松窗梦语》卷四中所论:“至于民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴。自昔吴俗习奢华、乐奇异,人情皆观赴焉。吴制服而华,以为非是弗文也;吴制器而美,以为非是弗珍也。四方重吴服,而吴益工于服;四方贵吴器,而吴益工于器。是吴俗之侈者愈侈,而四方之观赴于吴者,又安能挽而之俭也。盖人情自俭而趋于奢也易,自奢而返之俭也难。今以浮靡之后,而欲回朴茂之初,胡可得也?矧工于器者,终日雕镂,器不盈握,而岁月积劳,取利倍蓗。工于织者,终岁纂组,币不盈寸,而锱铢之缣,胜于寻丈。是盈握之器,足以当终岁之耕;累寸之华,足以当终岁之织也。兹欲使其去厚而就薄,岂不难哉。”受此影响,“苏作”必然会渐离宋元形神兼备的艺术轨道,向商品化、陈设化、文玩化方向发展。

二、“苏作”雕刻工艺风格及其文化内涵

入明以后,苏州的文风与经济共盛。苏州文化人对工艺思想的推进、工艺技术的提升、与民间工匠的交流等方面,发挥了重要的作用,特别是为形成以诗书画印为主要结构形式,以古雅精巧为审美特征的“苏作”雕刻工艺风格,在美学上作了全面观照。

1//诗书画印一体的表现形式

中国自宋元以来,在文人画艺术一主风骚的格局中逐渐发展出来的诗、书、画、印一体的艺术结构形式,以更加成熟和程式化的面貌出现,并逐渐影响了工艺美术的形式内容,使之更具人文气息。

元 倪瓒《墨竹图页》,弗利尔美术馆藏

文人画是中国画的重要流派,该称谓最早由明代晚期的董其昌提出。张朋川先生认为虽然“诗中有画,画中有诗”的诗画结合是文人画的基本要素,然而宋人画面上题诗的现象并不多见,更多的是表达诗意的内涵。直至元代,绘画上才普遍出现了诗、书、画相结合的特点。正是元代晚期苏州地区的文人雅集之风的繁盛促成了诗、书、画结合的联姻。雅集的召集人和参与者中很多都是富甲一方的商贸巨贾,有雄厚的资财可以支撑频繁的雅集活动,如昆山的顾阿瑛在玉山镇召集的雅集,多达七十多次。参加雅集的名流或擅吟诗、或专写书画、亦有爱好刻印者;他们或联手书画于卷,或合作绘写于册,从而使作品集诗、书、画、印于一体。元代晚期,在画作上进行大段题诗和作跋的风气已十分蔚然,并一直延续到明代。

(清)象牙雕溪山行旅图笔筒,吴文化博物馆藏

特别是到了明代中期,苏州的社会经济文化结构已经发生了很大变化。与元人出世思想影响下多描绘深山野岭、荒木疏树,空山无人的画风不同,明代苏州的文人书画则更多的转向山水园林、农耕渔乐,山居雅集、禽鸟花卉等题材,表现出明显的世俗化特征,显得生机盎然,由此开创了明代文人画的新风貌。尽管吴门画家的绘画类型与风格多种多样,但诗、书、画、印相结合的文人画,应当是最具标志性的特色。吴门画家的书画册页上开始出现左面图右面诗的新形式。折扇上也出现了一面为图、一面为诗文的形式。到明代中晚期这样的结构形式已普遍出现在许多工艺品种上,如竹雕笔筒、扇骨雕刻、玉雕、书籍插图、笺纸、刺绣、缂丝等,从而开创了中国工艺美术发展的新阶段,代表了此后中国工艺美术发展的主流方向。[9]《竹人录》小序中提到开创嘉定派竹刻的朱松邻时道:“嘉靖时朱松邻模宋元小景,创始刻竹,嗣后专门名家,或行草楷隶,或人物山水,并称绝技”[10] 正是朱鹤将书画艺术引入竹刻,开创了透雕、深雕等竹刻技法,从而形成了嘉定派竹刻的独特风格。其子朱缨(号小松)、孙朱稚征(号三松)皆承其技艺,成为名噪一时的竹刻艺人。尤其是朱稚征,技臻极妙,时人谓其竹刻花鸟不次于徐熙,而写意人物、山水则在马远夏圭间。

朱小松“刘阮入天台”竹刻香熏

l966年4月,上海宝山县顾村镇明万历年间朱守城夫妇墓中出土了一件“刘阮入天台”竹刻香熏,上有阴文“朱缨”和阴刻方印篆文“小松”款识。朱小松深得其父朱松邻的真传,此香熏作长筒形,两端有盖和底,皆为楠木所制,并刻以蟠螭纹,器身集浅雕、浮雕、透雕、留青等多种手法而成,表现了刘阮入天台与仙女对弈的情境,布局层次分明,人物神态生动,构思精妙,实为罕见。

(明)“子冈”款青玉和卺杯,故宫博物院藏

之后的程嘉燧、唐时升、李流芳、娄坚,人称“嘉定四先生”,他们各以诗文书画蜚声海内,亦以朱氏“深刻法”刻竹为乐。到清代初年,嘉定竹刻已成为宫廷贡品。此后,许多艺人均被征召入内廷供奉。而传世今日的许多“子冈”款玉器,也是偏于平面阳文雕刻,突出的结构模式就是诗书画印一体。看他的作品,图文设法巧妙,很多为四言、五言铭文诗句。字体以篆书和隶书为主。刻款形式均为图章式印款。如常熟博物馆藏的“白玉二乔观书牌”,正面阳文雕刻边框内琢浅浮雕“二乔观书”,图中两位妙龄少女并肩而坐,凝神观书。玉牌背面边框内有去地琢阳文隶书五言诗一首:“国色人间少,乔家竟得双。共观黄石略,佳婿足安邦。”整个造型规整典雅,线条圆转流畅。

“白玉二乔观书牌”,常熟博物馆

这种艺术结构形式,与创作主体的个人文化修养和生活环境都有联系,对匠人的综合文化素养提出了更高的要求,因此,只能发生发展在明代中晚期以文人士大夫阶层为主导的苏州城市文化特定的时空环境和生活土壤中。

2//古雅空灵的审美意趣

明代的苏州是其历史上的人文鼎盛之时。陆师道《袁永之文集序》中说:“吴自季札、言游而降,代多文士。至于我明受命,郡重扶冯,王化所先。英奇瑰杰之才,应运而出,尤特盛于天下。洪武初,高、杨四隽领袖艺苑;永宣间,王、陈诸公矩矱词林;至于英孝之际,徐武功、吴文定、王文恪三公者出,任当钧冶,主握文柄,天下操觚之士响风景服,靡然而从之。时则有若李太仆贞伯、沈处士启南、祝通判希哲、杨仪制君谦、都少卿玄敬、文待诏徵仲、唐解元伯虎、徐博士昌国、蔡孔目九逵,先后继起,声景比附,名实彰流,金玉相宜,黼黻并丽。吴下文献,于斯为盛,彬彬乎不可尚已。”诸多才华横溢、成就卓绝的人物咸聚苏州,声气相投,且各擅所长,风采迥异,俨然成就了一道丰富多彩的文化景观,这在中国文化史上是罕见的。以倡导精英和地方文化为己任的苏州士大夫群体,以本帮地域为纽带,在共同的社会活动和精神追求中,在一定的知识结构和理解力基础上,于自觉或不自觉中结成了一种舆论群体,以鲜明而有力的话语权,倡导雅致的艺术化生活方式,他们品评书画、把玩收藏、诗酒唱酬、交游畅玩,将极大的热情投身于文化事业,甚至身体力行,参与到园林、家具、雕刻、髹漆、文房清玩等工艺活动中,将自古以来士人所具有的文化品性进一步发掘了出来。其雅致的趣味通过器物的结构、造型、纹饰等方面表现出来,各种精美的工艺品不断涌现,与之相适应的“苏作”工艺品格有了极大的提升。

(明)文彭款印,台北故宫博物院藏

明代中叶之后,以社会的急剧变化为特征的苏州,举凡社会经济、思想、心态的各个方面都异常复杂,社会上充斥着因循与躁动的交织。经济的竞争导致人欲的横流,被理学观念、伦理教条所长期压抑的人的情欲要求,成为一种“俗”的精神力量,给时代和艺术审美注入了新的生命力,雅俗之间出现了相互渗透和融合。社会阶层之间的开放性流动,也促进了各个阶层之间伦理价值和审美观念的互相整合。当审美趣味的雅俗基本不存在差异时,以正统文化品位自居的文人又会想方设法创造出更高一级的文化品位和物质生活,并借助于自己的文化地位,通过书籍、集会等舆论工具和途径,将其传播出去。所以嗜古之风的出现,就不仅仅是一种个人喜好的高雅行为,而是维持菁英阶层之社会“区隔”的不可或缺的消费模式。也是文人在明代中晚期面对社会伦理的背离倾向、传统地位受到撼动的情形之下,重拾过去的美学标准,以区分雅俗为手段,借以彰显地位的心理反映。正如文震亨在《长物志》卷七“器具”开篇中所言:“今人见闻不广,又习见时世所尚,遂致雅俗莫辨。更有专事绚丽,目不识古,轩窗几案,毫无韵物,而侈言陈设,未之敢轻许也。”鲜明地揭示出文人的清高意识,也从另一个侧面反映了雅俗相渗的社会流风,否则不需要如此强调。而思想文化的复古进而产生出生活情趣上的追古摹古。符合古制,即为雅的体现,所以图案要“古雅”、色调要“古色”、式样要“古式”。[11] 苏州的仿古玉成为被推介的高价工艺品,有的还假托名人如梅道人、赵子昂等,诗书画印四绝、具有写意风格的玉器,特别受到欢迎。器形也多古彝、配饰、文具之类。受此风尚影响,明代中晚期的苏州兴起了收藏、玩赏古玉器之风,工艺技术的优势又使其成为仿造古玉器的中心。正如明人高濂所云:“近日吴中工巧,模拟汉宋螭玦钩环,用苍黄、杂色、边皮、葱玉或带墨色玉,如式琢成,伪乱古制,每得高值。”[12] 在利益的驱动下,加上苏州琢玉业本就发达,作伪的人尤其多,而后来专诸巷仿古玉中心的形成,说明这种工艺已成为规模化的产业。

明 “子冈”款茶晶梅花花插,故宫博物院藏

而以文震亨为代表的吴中文人还非常重视质朴与自然的感觉,反对过分及过度的雕刻与装饰,这显然是以宋人美学标准为尚的一种物化反映。文震亨所著《长物志》中,“古”“雅”“韵”是使用频率极高的词语,书中反复强调的审美标准是“古朴”“清雅”“天趣”“自然”“不露斧斤”“无脂粉气”等等。凡与上述标准相左的,皆遭摒弃,被斥为“恶俗”“最忌”“不入品”“俱入恶道”“断不可用”“俗不可耐”等。如论漆雕,“雕刻精妙者,以宋为贵。俗子辄论金银胎,最为可笑。盖其妙处在刀法圆熟,藏锋不露,用朱极鲜,漆坚厚而无敲裂,所刻山水、楼阁、人物、鸟兽,皆俨若图画,为绝佳耳。”至于世俗喜爱的雕刻果核,“虽极人工之巧,终是恶道”。所以,“宁古无时”“宁朴无巧”“宁俭无俗”贯穿于苏州造园、器物陈设、服饰穿戴等生活起居设计的方方面面。正如王士性《广志绎》卷二中所说:“姑苏人聪慧好古,亦善仿古法为之,书画之临摹,鼎彝之冶淬,能令真赝不辨。又善操海内上下进退之权,苏人以为雅者,则四方随而雅之,俗者,则随而俗之,其赏识品第本精,故物莫能违。又如斋头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂,亦皆商、周、秦、汉之式,海内僻远皆效尤之,此亦嘉、隆、万三朝为盛。至于寸竹片石摩弄成物,动辄千文百缗,如陆子冈之玉,马小官之扇,赵良璧之锻,得者竞赛,咸不论钱,几成物妖,亦为俗蠹。”从中我们可以明确地感受到他对雕镂之风的反感。这种工艺思想一直延续到清初,即使到了道光前后,钱泳在《履园丛话》卷十二里仍然还这样说道:“吾乡造物,大厅前必有门楼,砖上雕刻人马戏文,灵珑剔透,尤为可笑。”人物、车马、戏文故事是清中期普遍流行的纹饰,在文人眼中却成为被诟病的“俗”。

事实上,吴人的好古之风,赏物之雅,也是由来已久。晋人陆云曾贻书兄陆机一通,有曰:“一日案行,并视曹公器物、床荐席具、寒夏被七枚,介帻如吴帻,平天冠、远游冠具在。严器方七八寸,高四寸馀,中无鬲,如吴小人严具状,刷腻处尚可识,梳枇、剔齿、纤綖皆在。拭目黄絮二在,有垢黑,目泪所沾污。手衣、卧笼、挽蒲、棋局、书箱亦在,奏案大小五枚。书车又作欹枕,以卧视书。扇如吴扇、要扇亦在。书箱五枚,想兄识彦高书箱,甚似之。笔亦如吴笔,砚亦尔。书刀五枚,琉璃笔一枚,所希闻,景初三年七月七日刘婕妤折之,见此期复使人怅然有感处。”(《与兄平原书》)由此可见吴人的好尚。而对吴帻、吴扇、吴笔等本地产品,更是格外关注。高濂《遵生八笺·起居安乐笺下》说:“靠几,以水磨为之,高六寸,长二尺,阔一尺,有多置之榻上,侧坐靠肘,或置熏炉、香合、书卷,最便三物。吴中之式雅甚,又且适中。”再如茶注,谢肇淛《五石组》卷十二说:“岭南锡至佳,而制多不典。吴中造者,紫檀为柄,圆玉为纽,置几案间,足称大雅。”万历间袁宏道在《时尚》里说:“近日小技著名者尤多,然皆吴人。瓦瓶如龚春、时大彬,价至二三千钱;龚春尤称难得,黄质而腻,光华若玉。铜炉称胡四,苏、松人有效铸者,皆不能及。扇面称何得之。锡器称赵良璧,一瓶可值千钱,敲之作金石声,一时好事家争购之,如恐不及。其事皆始于吴中,獧子转相售受,以欺富人公子,动得重赀,浸淫至士大夫间,遂以成风。然其器实精良,他工不及,其得名不虚也。”显然,精工而又士气的“苏作”已成为最合乎士大夫审美理想的工艺标杆。

明代中晚期的文艺思潮在苏州主要有两股,除了占主流地位的以追求古雅为主的文震亨为代表的复古派以外,还有一股即是以袁宏道为代表的提倡真趣的“性灵派”。此时的苏州一方面经济发展,物质丰富;另一方面则是理学的崩溃,解放思潮的涌起,两方面的相互作用形成了苏州奢靡享乐的风尚,更加追求感官享乐,注重物质体验。当时文人士子的文化品位又使这种物欲生活变得精致而富有情趣。在衣食生机中,可以营造出一种雅致而又富有情趣的氛围,从而提高俗世生活的品位。文徵明在《〈何氏语林〉叙》中盛赞“单词造句,往往令人意消。思致简远,足深唱叹。诚亦至理攸寓,文学行义之渊也”,[13] 表现出苏州文人“简远”的美学追求,以及重“意”的审美情趣。

明 文徵明《拙政园三十一景图》册 芭蕉槛

由于经济繁荣,文化昌明,明代的苏州人出现了造园的狂热,就连远在城外的东山、光福也都有隐秘的私家园林。当时的园主人大都是一些退隐的官宦、商贾和富豪,其中,起主导作用的是文人,他们将诗情画意的审美趣味充分融入到造园活动中,“主人无俗态,作圃见人心”。流传下来的文徵明《拙政园诗画册》所描绘的园林三十一景,每一景都似为一幅独立的山水画,依山顺水,疏朗空透,风韵清新,简洁淡泊,轩栏池台,若隐若现,绝无人工斧凿之痕。几乎所有的园林都基本以画本构园。褚人获《坚瓠集》中“为园”篇提到有人问沈周造园之道,他的回答是:“多种树,少起屋”。这种现象同样反映到“苏作”雕刻工艺的审美体系中。看明代苏州遗留砖石木雕,大都表现出线条苍劲,笔力雄健,大方疏朗的特点。于秀丽中不失刚劲与浑朴。以砖雕为例,无论是中期的无梁殿,还是晚期的明善堂、徐氏祠堂,雕刻的单体都比较大,而且装饰部位非常讲究,并非无处不雕,而是注重整体的节奏,疏密相间,层次分明。这与清代的风格有很大不同。而明代苏州的玉器也是浑厚刚劲、简练古雅。既不同于元代琢工的朴素,多层透雕,简素中见清丽;又区别于清代的繁缛纤巧,有别具一格的美。其他雕刻工艺也是如此,如“嘉定派”竹雕创始人朱三松的作品、鲍天成的象牙雕刻,以及其他名家的橄榄核雕、扇骨雕刻等,多以平面雕刻为主,不讲究细腻的线条,注重整体的节奏感,疏密相间,层次分明,写意性极强。

鲍天成雕银杏木竹节小虫香筒

还有就是重视造型与装饰的和谐,反对过分繁缛的雕刻。就家具而言,不作大面积雕镂,常用小面积浮雕、线刻、嵌石、嵌木等手法。所施雕刻,也多选择在家具的牙板、背板的端部,起点缀作用,整个构图简单疏朗。而与砖、石,竹、木、牙、角雕一样,明代苏州的玉雕,也是追求婉约流畅、传神达意之美,所制玉器精巧玲珑、具有空而灵的艺术特色。

3//巧夺天工的价值取向

工艺技术本身是一种文化,更是一种艺术。虽然,“巧夺天工”是中国各个历史时期的工匠追求的标准之一。然而,从明代中期开始,由于艺术活动不再是手工匠人的专属,越来越多的文人士大夫以及其他阶层的人士参与进来,传递心声,抒发性灵,从而赋予形式功能以新的内涵,使技术与艺术理想得以和谐统一。

首先是异于常人的制度造法。明代中晚期,“苏作”雕刻工艺大师云集,他们的设计多有不凡之处,布画巧妙,匠心独运。由此才奠定了“苏作”雕刻工艺卓著的地位,受到文人士大夫们的追捧。

“三松”款竹雕侍女笔筒

明高濂《遵生八笺》里,列举了当时名声显赫的一批匠师,其中大部分出自苏州。“又若我明宣德年间,夏白眼所刻诸物,若乌榄核上,雕有十六娃娃,状米半粒,眉目喜怒悉具。又如荷花九鸶飞走作态,成于方寸小核,可称一代奇绝。传之久远,人皆宝藏,堪为往世一物,去镶嵌何如。嗣后有鲍天成、朱小松、王百户、朱浒崖、袁友竹、朱龙川、方古林辈,皆能雕琢犀香料紫檀图匣、香盒、扇坠、簪钮之类,种种奇巧,迥迈前人。若方之取材工巧,别有精思。如方所制瘿瓢、竹佛、如意、几杖,就其物制作,妙用入神,亦称明朝妙技。近之仿效倭器物,若吴中蒋回回者,制度造法,极善模拟。用铅钦口,金银花片,钿嵌树石,泥金描彩,种种克肖,人亦称佳。但造胎用布少厚,入手不轻,比倭似远。闽中牙刻人物,工致纤巧,奈无置放处,不入清赏。”[14] 另见《苏州府志》云:“陆子冈,碾玉妙手,造水仙簪,玲珑奇巧,花茎细如毫发。”

王士性在广游江南后得出一个结论:“人既繁且慧,亡论冠盖文物,即百工技艺,心智咸儇巧异常。虽五商辏集,物产不称乏,然非天产也,多人工所成,足夺造化。”[15] 在他看来,江南物质文化的发达,乃“人工巧智”使然,这恐怕是许多人对于江南(包括苏州)的看法和认识。《五杂俎》说:“天下雕工随处有之,宁国、徽州、苏州最盛,亦最巧。”[16] 而对于巧的由来,正德《姑苏志》从人文、地理两个方面概括以言之:“郡城之俗,大校尚文,……固依水者多智或失之讦,滨海者多润疏或失之悍,……孔子谓宽柔以教,不抱无道,南方之强也,斯言尽之,终古不易,今吴民大率柔葸,或遇上慢下暴,往往容隐弗之校焉。”

所以苏州人从事手工艺,就有一种天然的态度,力求工巧精细。《园冶》中就曾讲到“凡造作难于装修”,要求格子门窗中各种棂条的搭交都应是“嵌不窥丝”,精细程度可想而知。《竹人录》提到朱稚征时也说他“雕刻刀不苟下,兴至始为之,一器常历岁月乃成”[17] 举凡琢玉、雕金、镂木、刻竹、髤漆等各个门类的雕刻工艺,苏州人都能极尽工巧,甚而到达了一种“鬼使神工”的地步,因此,“苏作”完全代表着一种最高的技艺水准。徐珂《清稗类抄》中赞扬江西龙南的髤漆工艺,“其漆色之光腻,雕镂之精致,虽三吴巧工,无以过之。”这里的“三吴巧工”俨然是衡量工艺水平的一个标尺。

其次是追逐精良稀贵的材料。“材美工巧”一直是中国古代工艺美术的传统,它不仅体现了古人对物质材料的认识和选择,而且强调了人的技艺的发挥,体现了对材料和技艺的最大尊重。明代中晚期的苏州,面对商品经济发展带来的更广阔的材料选择,为满足城市奢靡生活的需要,进一步发展了工艺美术“材美工巧”的传统,一方面追逐更为精良稀贵的材质,另一方面,最大程度上发挥自己的技艺水平,形成了一定程度的材料和技艺竞赛,为“苏作”雕刻工艺的精美化打下了坚实的基础。在城市奢靡风尚的撩拨下,苏州的许多工艺品也越来越超出它的使用功能,成为身份地位和财富的象征,因此,制作中更加讲究上等名贵材料的使用。上海宝山明朱守城夫妇合葬墓中出土过各类高档材料制作的文房器具,从砖石地券中知其主人为苏州府嘉定县依仁乡人。

朱守城墓出土文房用品和香具 图源:考古中国

朱守城棺中总共出土了14件文房用具,有笔筒、笔插瓶、砚台、镇纸、印盒、香熏、瓶等。分述如下:1件紫檀木制笔筒;1件紫檀木嵌大理石制成的笔插屏,笔架和边框也是以紫檀木制成,插屏上嵌有呈自然山水景色纹路的大理石;1件紫檀木制文房盒;3件镇纸,均为红木所制(一件是中间嵌白玉质的卧犬;另一件中间镶嵌一块素面桥形白玉饰;还有一件呈长方形,正面边缘以银丝镶嵌一周云雷纹图案,面上嵌饰螺钿,大半已脱落。从残存痕迹分析,左边镶嵌的是一头狻猊,前肢着地,后肢倒竖;右边是一手舞足蹈身佩宝刀的卫士);3件印盒(一件为红木制,盒盖以螺钿嵌螭虎纹,大部分脱落,与紫檀瓶、白玉挂饰上所饰螭虎纹相同;一件也是红木制,圆形,素面,圈足;另一件则为紫檀木制,圆形,盒面原嵌螺钿,图案为二立鹤,旁有一棵苍松,寓意“松鹤延年”。在盒面和盒底边沿还各嵌一周银丝缠枝和螺钿花卉图案。);1件圆盒,桂圆木制,椭圆形,通体素面,系利用桂圆木本色抛光制成。盒盖内刻有篆体“昭来堂”三字;1件“朱小松”款竹刻香熏,香熏的盖和底座均用紫檀木制成;2件砚台,一为端砚,一为青玉砚;1件紫檀木制瓶,通体浮雕螭虎纹,在口沿和圈足部位各有一周以细银丝镶嵌的云雷纹和变体雷纹。另外还有1件随葬剑柄,握柄部位系紫檀木所制,浮雕螭虎纹,其形象与紫檀瓶和竹刻香熏盖、底座上的螭虎纹基本相同,可能出于同一工匠之手。另有3件木梳,放置在一红木盒中。[18] 从以上详细资料可以判断,当时紫檀木、红木在文房器具中的使用已经相当普遍,而且制作和雕刻工艺非常成熟、高超,并与其它工艺巧妙地配合在一起,形成了综合艺术加工手法。

再有就是标新立异的内在动力。时尚是建立在高质量的物质和精神生活基础之上的。苏州社会向以奢侈著称,然奢侈与社会发展有密切的关系。陆楫《蒹葭堂杂著摘钞》中对此有深刻地认识:“予每博观天下之势,大抵其地奢则其民必易为生,其地俭则其民必不易为生者也。何者,势使然也。今天下之财赋在吴越,吴俗之奢,莫盛于苏杭之民,有不耕寸土而口食膏粱,不操一杼而身衣文绣者,不知其几何也,盖俗奢而逐末者众也。只以苏杭之湖山言之,其居人按时出游,游必画舫、肩舆、珍羞、良醖、歌舞而行,可谓奢矣,而不知舆夫舟子、歌童舞妓仰湖山而待爨者,不知其几。故曰彼有所损,则此有所益。若使倾财而委之沟壑,则奢可禁,不知所谓奢者,不过富商大贾、豪家巨族自侈其宫室车马、饮食衣服之奉而已,彼以粱肉奢,则耕者庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者织者分其利。正《孟子》所谓通功易市,羡补不足者也。”张瀚《松窗梦语》卷七也说,苏州地方“人情以放荡为快,世风以侈靡相高,虽逾制犯禁,不知忌也”。而这种奢侈之风,自然体现在包括衣、食、住、行、玩、乐、百工乃至言行举止的诸多方面,影响波及各地,便成为最新的时代风尚,被好事者仿效。苏州人有意识地倡导和引领这种风尚,也就需要标新立异,从而形成了“苏作”雕刻工艺追求和创造新样奇致的特点与风格。而苏州作为东南重要交通枢纽,工艺品不但能远销各地,题材广泛,体裁多样,具有较强的适应性,并且接受来自海内外的工艺精华,取长补短,使“苏作”雕刻工艺愈发精益求精。

4//小巧秀美的体态特征

体态就是形态。“苏作”雕刻工艺往往以体态秀美、小巧著称,从而使她具有江南文化特有的婀娜风韵,这或许也是“苏作”雕刻工艺受到世人赏识的重要原因。当我们面对“苏作”雕刻工艺品时,会非常自然地感知到他们所共有的审美内涵“典雅优美”。即不仅有着曲而静的线性柔美造型,而且体态多小巧、空灵,介于雅韵与俗趣之间,具有浓浓的地域风格。所谓的“曲而静”,是指造型的动静结合、隅动于静,从而表现为秀美的外部线性特征。如“苏作”雕刻工艺在边缘线和转角处多采用自然柔美的弧圆形,并且兼融方圆调和的造型,结构上少用方直的横竖直切方式,加上极其重视揩磨,因而整个造型含蓄内敛,线条曲度不大,呈现出一种静态的美。为此所付出的时间和人力成本都非常高。

苏州受历史地理环境的影响,高档工艺品的材料来源不是非常充裕,一来不能像宫廷那样依靠特权获取,二来不能像广州等城市可以借助进口。所以苏作匠师对于珍贵材料的使用,极为用心,不仅用料上较其他地区小得多,而且破料动工之前,多经反复琢磨和精心设计,这是资源方面的因素。

现代 陆小琴 核舟记 图源:吴文化博物馆

明代中晚期,“苏作”雕刻工艺创作,出现了以小见长的风尚,小而巧,就是一种趣味。如袁中道所言:“凡慧则流,流极而趣生焉。天下之趣,未有不自慧生也。”[19] 故“趣”是天生之“慧”的审美体现。正因为精致小巧的工艺品,体现了“慧”心,而受到文人士大夫的普遍推崇。如明代常熟核雕大师王毅将其创作的微雕核舟,送给鉴藏家李日华,李日华便将此物连同自己的赞赏写入《六研斋笔记》中。前文所引(明)高濂《燕闲清赏笺》中所记夏白眼乌橄榄核雕,于半粒状十六娃娃之喜怒,在方寸之间刻荷花九鸶之飞走作态,成为旷世奇作。冯梦龙更是著文《雕刻绝艺》大加赞叹苏州核雕艺人顾四和小章的绝技。[20]“吴人顾四,刻桃核作小舸子,大可两寸许,蓬樯舵橹绛索,莫不悉具,一人岸帻,卸衣盤礴,于船头衔杯自若,一人脱巾,袒卧船头,横笛而吹,其傍有覆笠一人,蹲于船尾,相对风炉,扇火温酒,作妆舵不行状,船中壶觞饤案,左右皆格子眼窗,玲珑相望,窗楣两边有春帖子,一联是好风能自至,明月不须期,十字,其人物之细眉发机无不历历分明。又曾见一橄榄花篮,是小章所造也,形制精工细缕若析,其盖可开合,上有提当,孔之中穿條,与真者无异。又曾见小顾雕一胡桃壳,壳色摩刷作橘皮文,光泽可鑑,揭开中间,有象牙壁,门双扇,复启视之,则红勾欗内安紫檀床一张,罗帷小开,男女秘戏,其中,眉目疑画,形体毕露,宛如人间横陈之状,施闭发机,皆能摇动如生,虽古棘刺木,猴无过也,其弟子沈子叙亦良工有名。”为了学此手艺,有的苏州人竟不惜花费八九年的时间,见(清)高士奇(1644-1703)《记核桃念珠》所记:“长州周汝瑚言:吴中人业此者,研思殚精,积八九年,及其成。”[21]

纵观“苏作”雕刻工艺的发展,在明清时期大致经历了三个重要的阶段:第一,明末清初,是“苏作”雕刻工艺全面发展和风格成熟的时期。雕刻技法主要以平面浅浮雕和深浮雕为主,兼有透雕。虽有层次的变化,但布局疏朗,雕工简率,线条圆顺,风格古雅。第二,清中期,自乾隆年始至咸丰十年(1860年),这是“苏作”雕刻工艺在历史上最繁荣发达的时期,也是重要的转型期。“苏作”雕刻工艺得到全面应用,无论是室内外装修,还是家居陈设、赏玩用品,无不广施雕刻。不仅材质更加丰富,举凡竹、木、牙、角、砖、石、金、铜等各种材料应有尽有,而且各类材料均能综合运用。“苏作”雕刻工艺以更加成熟的雕刻技法,完成了从平面浮雕到立体透雕的变化,二者相互结合,加上材质的高贵,成就了“苏作”雕刻工艺材精工致、秀雅灵透的品格,成为不朽的经典。第三,自咸丰十年(1860年)到鸦片战争时期。咸丰十年(1860年)太平天国攻克苏州,苏州社会经济遭受极大破坏,自此一蹶不振,即使同光中兴时期,除了个别商贾还有实力进行大的营造活动,“苏作”雕刻工艺整体趋于衰弱,工艺的精致化程度也有所下降。然而,由于“苏作”雕刻工艺的基础深厚,这一时期的许多雕刻仍然还保留着一种简到极致的素雅之气。

如果说“苏作”古雅的美学品格是由明代中晚期的文人主导而形成的,那么工艺的精致化,以及由于立体透雕工艺的发展而带来的玲珑剔透、精细雅致的新美学风尚则是受到了清代宫廷的影响,是宫廷样式向“苏作”雕刻工艺下移产生的结果。落实到具体形态上,发生了三方面的转化,一是由“空”到“实”;二是由平面到立体;三是由圆到方。而“苏作”雕刻工艺之所以在明清引人注目,随着时间的延续和空间的扩展进一步散播开来,其高水准的制作水平应是其工艺美术的重心,经过后继者的传接,衍生成为一种工艺美术传统,从而内化于苏州工艺美术此后的历史进程中。

作者:郑丽虹,女,苏州大学艺术学院副教授,博士,主要研究方向为美术考古及中国传统手工艺

参考文献:

[1]《国朝文汇》甲集卷四十七

[2] 清 纳兰常安《宦游笔记》(二),台北:广文书局,1971年,第947-948页

[3] 转引自王卫平、王建华著《苏州史纪·古代》,苏州:苏州大学出版社,1999年,第162页

[4] 明 黄省曾《吴风录》,转引自《笔记小说大观》,台北:新兴书局有限公司,1984年,第六卷第5本,2877页

[5] 清 李根源《吴县志》,卷五十一《风俗一》

[6] 清 郑若曾《枫桥险要说》,见乾隆《苏州府志》卷四十

[7]《袁中郎全集》卷十六《时尚》,上海:世界书局,1936年

[8] 明 李贽《焚书》卷五《樊敏碑后》,中华书局,1975年

[9] 参考张朋川先生在2016年8月18日沈周研讨会上的演讲:沈周在文人画中的地位

[10] 清 张素霞点校《竹人录 竹人录续》之《竹人录》小序,杭州:浙江人民美术出版社,2012年

[11] 如栏杆“卍”字者宜闺阁中,不甚古雅;驰道广庭,自然古色;鸱吻好望,其名最古,今所用者不知何物,须知古式为之,不则亦仿画中室宇之制//文震亨著,海军、田君注释《长物志图说》,济南:山东画报出社,2004年第9页、23页、29页

[12] 明 高濂《遵生八笺》,《燕闲清赏笺》(上卷)《论古玉器》,甘肃文化出版社,2003年,第351页

[13] 明 何良俊《何氏语林》,《四库全书·子部》1041册三四七。上海:上海古籍出版社,1987年

[14] 明 高濂《遵生八笺》“燕闲清赏笺”(上卷)“论剔红倭漆雕刻镶嵌器皿”。兰州:甘肃文化出版社,2003年,第353页

[15] 明 王士性《广游志》卷下“物产”//周振鹤点校,王士性《地理书三种》。上海:上海古籍出版,1993年

[16] 明 谢肇淛《五杂俎》,转引自《》笔记小说大观》8(7)。台北:新兴书局有限公司,1984年,第4135页

[17] 清 陆扶照《南村随笔》卷6《竹刻》,清代石印本,第20页

[18] 参考上海市文物管理委员会,“上海宝山明朱守城夫妇合葬墓”,《文物》,1992年第5期,第63-68页

[19] 明袁中道撰,钱伯城点校《珂雪斋集》卷一“刘玄度集句诗序”。上海:上海古籍出版社,2007年

[20] 明 冯梦龙《古今谭概》(下)(17册)“雕刻绝艺”。福州:海峡文艺出版社,1985年

[21] 清 林慧如《明代轶闻》卷3,转引自《明代野史丛书》(10册)。北京:北京古籍出版社,2002年

声明:本馆原创文章转载,须经馆方授权。公益原创文章插图,图片版权归属于收藏地或创作人。

鲁公网安备37020202370218号

鲁公网安备37020202370218号