海洋最后的游牧民族

从游牧到定居

人类在不断地失去和自然沟通的能力

在海底如履平地的巴瑶人(图:网络)

海洋世界

春节期间,我在苏拉威西海里取得了2020年的第一个证,一把打开地球71%世界大门的钥匙。

是的,我成为了一名潜水员。

作为一个山上长大的人,尽管也曾在海边住过几年,也曾坐船去过很多次深海,但从陆地望向海洋,和身处大海的怀抱里,体验到的是完全不同的东西。

苏拉威西海 (图:晴晏)

在水下,所有感官都变得不同,仿佛灵魂进入了一副全新的躯壳:嘴除了呼吸不再有其他用途;除了偶尔有船经过和教练叮叮棒的提示音,只听得到自己的呼吸声,这让我前所未有地关注自己的身体和内心;水的放大作用使得海底的一切都绚丽多彩又仿佛触手可及;和海龟比赛谁游得更慢,在各种鱼类风暴中心跟着它们自由旋转;任何生物都不会对你表示惊奇,海里的一切都是那么地沉静自然。

虽然此图源于网络,但潜水的人都经历过

仅仅一周,我就爱上了这种感觉,也下定决心要成为一个海洋保护者。

海底英雄

但作为一个学人类学的,我另外一个收获是:终于得以近距离接触传说中“最后的海洋游牧民族”——巴瑶族。

巴瑶(Bajau)在马来语中意为“海上之民”,他们世世代代都在海上,像鱼一样生活,甚少踏足陆地,偶尔上岸售卖海鲜、采购补给。他们没有文字,没有身份,没有国籍(关于无国籍人士可参见旧文),却是海洋大师,自由潜高手,可以凭借一口气潜下二三十米深的海底捕鱼,在海底自由行走。

七八十岁的巴瑶人依旧可以在海底来去自如(图:网络)

很遗憾,在仙本那各个岛屿潜了一个星期的水,我竟然没有一次在水下遇到过巴瑶族。

通常遇到他们是在海上。每当靠近岛屿,就会有好些巴瑶族小孩,一边划着仅容一人的“独木舟”,一边不停地用椰壳碗往外舀船里的进水,朝我们飘过来。近了一看,船里原来是个海鲜铺子,装着各种我叫不出名字的鱼虾蟹。巴瑶小孩朝我们举起一只螃蟹,大到能挡住他的脸。我们隔着螃蟹对他摇摇头,他也不纠缠,掉头驶向下一船潜在客户。

海上小贩(图:晴晏)

巴瑶人生活在马来西亚、印尼、菲律宾之间的地带,这里的深海处不乏海盗出没,近海处则是世界潜水胜地,属于世界上最危险又最美丽的海域之一。这里有着无以计数的豪华度假村,每天有各国人在这里豪掷千金。在这些有钱的游客眼中,巴瑶人和他们的海上小木屋或许就如同海底的鱼一样,只是一道景观。中文网络世界一搜“巴瑶族”,会发现很多行程中都有一个“寻访巴瑶族”的项目,似乎他们存在的意义就是为游客提供一个猎奇的选项。

现在不用寻访了,他们自己就会出现在你面前。但可能并非是你想象中的模样。

印象中的巴瑶人应该是海底的英雄。大海是他们唯一的生计来源,为此他们每天要花60%的时间在海里捕鱼。由此练就了一身好本领。当我们这种水肺潜水员需要背着厚重的BCD和气瓶、和潜伴同行才能在海里活动的时候,他们可以凭借自制的简陋装备单枪匹马一口气潜到二三十米深的水底自如行走。

这般优美自由的人啊,现在大多在游客扎堆处:要么在卖鱼,要么在行乞。

上岸的尴尬

龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺。

海里的英雄,一上岸,可能就会变成狗熊。

在传统的海上游牧生活中,巴瑶人每天都可能面临风暴、有毒生物、海盗等各种让他们长眠大海的风险,他们会向神灵祈求护佑,但从未退却过。

猖獗的海盗逼得他们逐渐从深海向近海处迁移,各国政府出台政策想让他们定居下来(不得不说很大一部分是出于海洋利益的原因),工业捕捞使得海洋鱼类大量减少,结果是,巴瑶人逐渐定居了下来,也渐渐失去了传统的生计来源。

也没有人可以给他们新的生计来源。

靠近海岸、介于游牧和定居之间的巴瑶小村(图:网络)

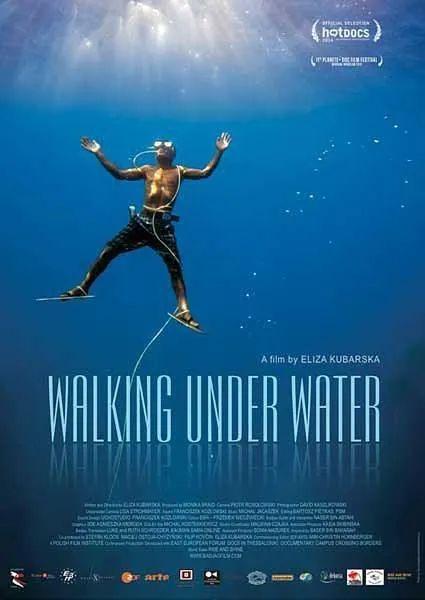

《水下漫步》是一部非常好的反映巴瑶人生活的这种变迁的纪录片(B站有看)。我非常喜欢它如同海洋一般沉静又暗藏潜流的质感。

片子的前半部分中,一对巴瑶叔侄俩共同出海,在海上呆了五天,白天打鱼,晚上找个小岛生一堆火休息。巴瑶人的mentorship传统在这里表现得淋漓尽致:叔叔几乎是一路上都在给10岁的小侄子传授自己所知道的一切:如何潜水,如何捕鱼,如何祭祀,如何祈祷……这正是无文字社会的教育体系。教育是随时随地的习惯,而不是写在纸上的东西。

这前半部分,美好得如同一个古老的梦。

这个美好的梦,从上岸开始破碎。

一上岸,叔叔就要面对现代文明的不适,沉重的家庭负担,甚至,他的双腿似乎都不太习惯在陆地上行走。

《碧海蓝天》中杰克曾说:“最难的是在海底的时候,因为要找个理由浮上来,我总是很难找到这个理由。”

我想,这应该也是叔叔的内心写照吧。

而对于小侄子,现代文明对他可能是诱惑:他会为电视驻足,被地摊上的廉价玩具吸引。他的身体还没有完全和海洋捆绑在一起。在陆地和海洋之间,他还可以做选择。

片子的最后,小侄子到了度假村打工,在潜店管理气瓶,每天看着形形色色的外国人用与自己族人完全不同的方式去潜水。

而他还没有学会用族人的方式潜水。

巴瑶传统文明,难道就此结束了?我不愿相信,所以打个问号。

尽管你我都明白,几乎就是这样了。

从游牧到定居

我也有一些游牧的朋友,在草原上。

他们在家乡的时候,都英姿飒爽,都是草原上的英雄。

而随着气候的变化、生计的变迁、保护及定居政策的出台,他们也不得不停下自由的脚步,定居下来。

飞翔的鹰被关进了笼子,自由自在的鱼被关进了水族箱。他们和巴瑶人面临着同样的问题:由于没有可替代的生计,他们一时又无法融入城镇生活,导致原本可以自给自足的他们瞬间陷入赤贫,不得不从事一些最底层甚至有损尊严的工作来养活家人。

巴瑶人,和我的牧民朋友们,和吃海豹的因纽特人一样(愤怒的因纽特人),从来都只取自己所需。破坏生态的从来都不是他们,却要他们来承担后果。

当然,我们的祖先都曾是游牧人,现在的游牧部落在经过几代人的艰难适应之后,势必也会成为在城市里如鱼得水的人。

事实上,大约200年前,就已经陆续有巴瑶族人开始迁移至陆地上,尤其是在马来西亚的沙巴洲。放弃了海洋生活的巴瑶族成为了不错的农民和牛仔,他们甚至被称作“cowboys of the east”(东部牛仔),他们的马术在当地颇有名望,也时常出现在当地的节日庆典中。

但陆地上并不缺牛仔,海洋里却少了巴瑶人。

随着和陆地文明的融合,巴瑶族的记忆和文化都在慢慢丧失。越来越多的巴瑶人成为了穆斯林,不再向他们的海神Omboh Dilaut祈祷。即使是他们最为人所知的符号:纯手工制作的木船lepa-lepa,也逐渐被批量生产的船替代。好在,仙本那每年四月的“彩船节”还在,巴瑶人仍旧会将自己的小船装饰起来,表达对海洋的敬意、对本族文化的纪念。希望这个节日不会仅仅因为游客而存在。

从游牧到定居,人类的适应力很强大。

以失去又一种文化为代价,以失去又一种与自然沟通的能力为代价。

鲁公网安备37020202370218号

鲁公网安备37020202370218号